introductory

水厂在水质净化过程中,会产生大量生产废水,主要产生于常规处理工艺中的沉淀(澄清)和过滤环节,可占到总产水量的3%~7%。原水中加入混凝剂后会形成絮凝颗粒,这些絮凝颗粒在沉淀(澄清)池中沉淀、在滤池中被截留,组成了排泥水的主要成分。此外,预处理、深度处理过程中也会有排泥水产生。若排泥水未经处理直接排放到江河之中,其中的大量悬浮物(SS)、有机物等污染物会对水体产生严重的污染,且净水厂产生的大量含铝污泥,排入水体后会危害水中生物,破坏水体生态平衡。另外,废水中含有的泥沙容易抬高河床,严重影响江河的航运能力及泄洪能力。为保护水域环境,根据环境保护部门要求,自来水行业的生产废水须进行处理,以达到有关排放标准。目前,国内新建的大中型给水厂已按照环保要求配套了排泥水处理系统,而一些老水厂也正在进行排泥水处理改造工程。

1水厂现状本项目水厂因预留土地性质被改为农用耕地,无法办理规划许可,原计划排泥水处理系统建设推迟至2024年底完成。根据沪供水〔2019〕53号文件精神,自2019年12月1日起上海市各自来水厂需严格按照《污水综合排放标准》(DB31/199—2018)[7]的要求,向非敏感水域直接排放水污染物执行其二级标准。为确保该水厂排泥水处理工程项目投产前的生产废水达标排放,作为临时过渡,拟在水厂内寻找其他空余地块,实施本水厂排泥水应急处理工程。水厂占地面积为98000m2,厂区呈L形,分两期建设。厂区南部东侧于1995年投入运行,建成取水泵房、生物接触氧化池、折板絮凝平流沉淀池(下叠清水池)、均质滤料滤池、二级泵房及加药间等,供水能力为12万m3/d。二期于2009年竣工通水,建成生物接触氧化池、折板絮凝平流沉淀池(下叠清水池)、均质滤料滤池,对一级泵房、二级泵房及鼓风机房进行扩建,一、二期供水能力共计达到24万m3/d。水厂现状平面布置如图1所示。

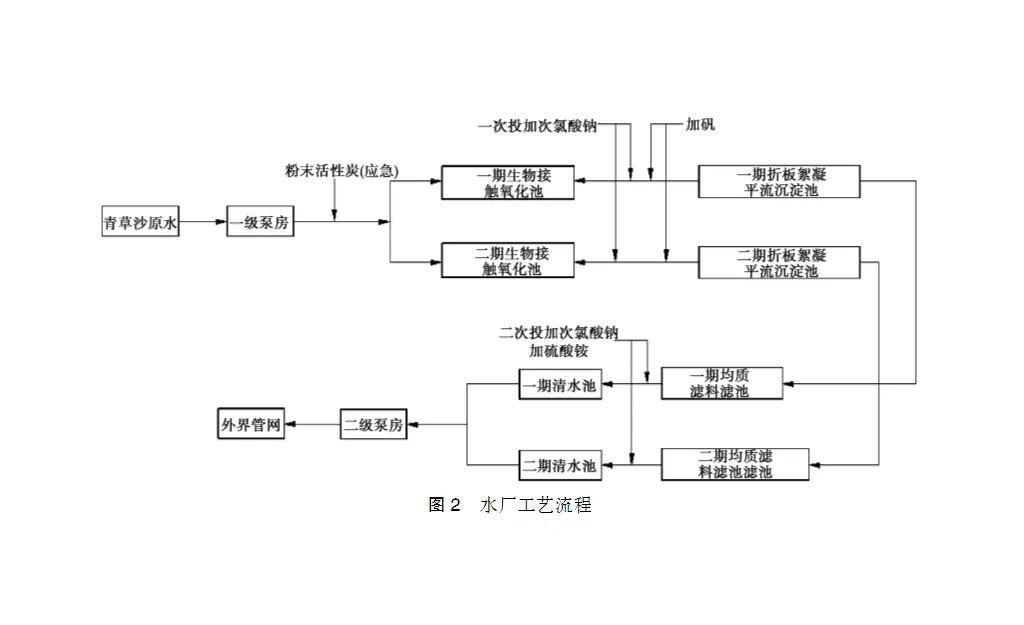

水厂现有两个水源,分别为大治河水源和青草沙水源,目前水厂日常采用青草沙水源,大治河水源为备用水源。水厂采用混凝-沉淀-过滤的传统制水工艺。青草沙原水(原水水质不佳时可投加粉末活性炭吸附有害物质)通过泵送入生物接触氧化池后,进入折板絮凝平流沉淀池,沉淀池入口处投加次氯酸钠进行消毒并投入混凝剂进行混合,随后进入折板絮凝池絮凝。絮凝形成的矾花在平流式沉淀池中依靠自重沉淀,从而去除水中的大颗粒杂质,剩余的小颗粒杂质则通过滤池的石英砂滤料过滤去除。过滤之后的水通过投加次氯酸钠和硫酸铵进行二次消毒后进入清水池。水厂工艺流程如图2所示。项目实施前,该水厂暂无深度处理及污泥处理系统,排泥水未经处理直接排放至青龙港。

2方案比选

2.1排泥水处理规模及水质指标本次工程处理对象为沉淀池排泥水。水厂内共有两座12万m3/d的平流沉淀池,排泥水量约为3000m3/d。作为应急处理工程,本次设计仅考虑近期规模,故处理规模为3000m3/d。根据该厂多年的运行处理数据,可得出排泥水的设计进水水质。处理后的排泥水排入厂区西侧青龙港内,故设计出水水质应符合上海市地方标准《污水综合排放标准》(DB31/199—2018)中二级排放要求。

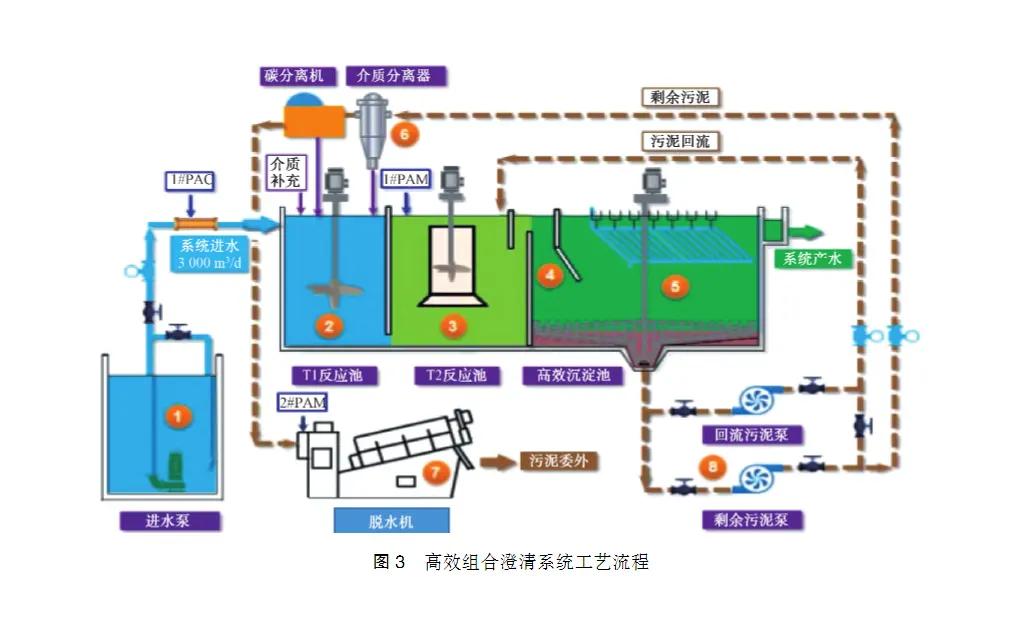

2.2排泥水处理工艺比选本工程针对传统处理工艺(调节、浓缩、平衡等)、超磁分离水体净化技术、砂泥分离装置+泥水分离装置组合工艺及高效组合澄清系统工艺4种方案进行比选。从可靠性、经济性及环境因素等角度对处理工艺进行比选分析:砂泥分离装置+泥水分离装置剩余污泥含水率低,但组合工艺维修率较高,运行可靠性较差,且对环境卫生造成影响较大;传统处理工艺运行稳定,但施工周期长,且土建费用较高,不经济;超磁分离水体净化技术污染小,但目前还未普及使用且运行管理较为复杂,设备投资较高;高效组合澄清系统工艺占地面积小,运行管理简单,技术可靠性强,虽处理后污泥含水率不如超磁分离水体净化技术及砂泥分离装置+泥水分离装置组合工艺,但可通过后续添加污泥脱水工艺实现污泥含水率达标。经过比选,本工程采用处理工艺为高效组合澄清系统工艺。高效组合澄清系统是在当前最先进的加载沉淀池的基础上进行改进,将化学混凝、机械搅拌、加载沉淀、斜管分离等各种有利于固液分离的技术进行高度集成。完整的高效组合澄清系统包括进出水管道系统、加药系统、混凝反应系统、絮凝反应系统、沉淀系统、污泥回流系统及控制系统等。排泥水经提升泵送入混凝反应池,与回流污泥充分反应。混凝后污水进入絮凝反应区,在慢速搅拌器的作用下使药剂与絮体充分混合形成大絮体。经过絮凝反应形成絮体的污水低速进入澄清池,保证絮体不发生破损,之后进入沉淀区,混凝絮体在此区域沉淀至池底。沉淀区的上部装有斜管,主要作用是导流,避免水流横向流动,减小横向流对沉淀效果的影响。在斜管分离区,细微的絮体在斜管上进一步去除,澄清后的上清液可直接排放。沉淀池底部为污泥区,中心泥斗中的污泥由污泥泵回流至介质分离器回收介质再至混凝反应池,剩余污泥送至污泥脱水系统进行处理。总流程如图3所示。

高效组合澄清系统对污水中SS等均有较高的处理效率,可得到较好的净化效果。且其具有沉降速度快、施工周期短、占地面积小、自动化程度高、运营管理方便等特点,有良好的的应用前景。

2.3污泥泥质及处理规模给水厂污泥的无机物含量大,以含泥沙等无机成分的胶粒为主(占85%~90%),含有黏土、腐殖质以及其他悬浮或不溶于水的物质。根据《室外给水设计标准》(GB50013—2018)规定,水厂排泥水处理系统的污泥处理系统设计规模按处理干泥量确定,且设计处理干泥量应满足多年75%~95%日数的全量完全处理要求。本工程采取95%的保证率,设计处理干泥量按式(1)计算。S0=(k1C0+k2D)×k0Q0×10-6(1)其中:S0———设计处理干泥量,t/d;C0———原水设计浑浊度,NTU;k1———原水设计浑浊度NTU与悬浮固体单位mg/L的换算系数,应经实测确定,一般天然水体中悬浮物固体含量与浑浊度的比值为0.5~2.0,本设计取1.0;D———药剂投加量,mg/L,当投加几种药剂时,应分别计算后叠加,本设计取10mg/L;k2———药剂转化成干泥量系数,当投加几种药剂时,应分别取不同的转化系数计算后叠加,本设计取1.53;Q0———水厂设计规模,m3/d;k0———水厂自用水系数,取10%。根据实测数据,该水厂95%保证率对应的浑浊度工况为19.6NTU。经过计算,设计处理干泥量为9.21t/d,考虑一定的富余量取10t/d。

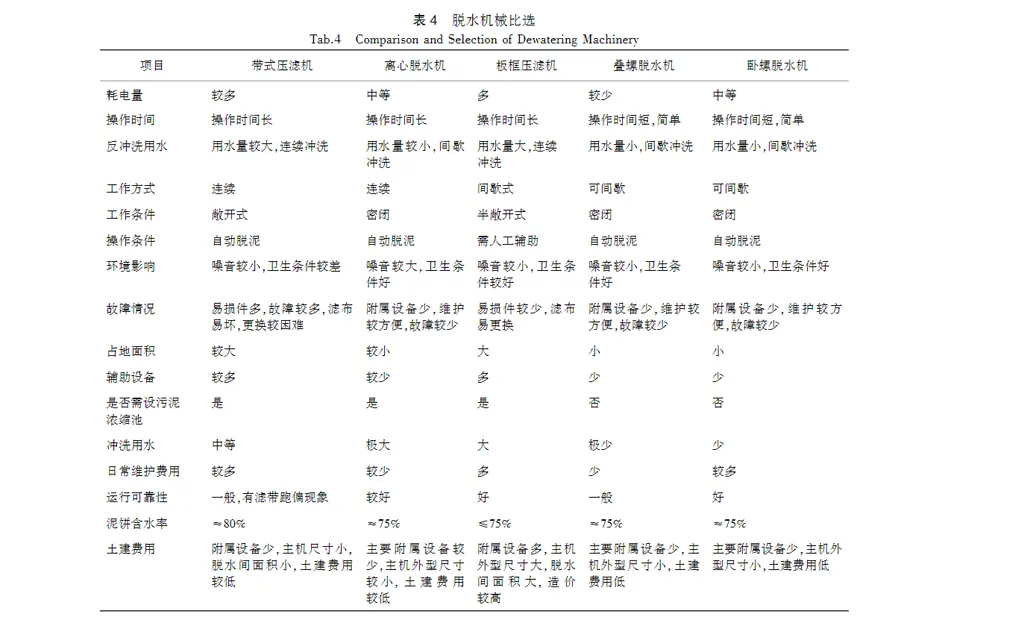

2.4污泥处理工艺比选排泥水处理系统中的核心设备是脱水机械,经过脱水装置后的污泥运送至老港垃圾填埋场作为填埋覆盖土。脱水机械可选的主流设备有带式压滤机、离心脱水机、Plate and frame filter press、叠螺脱水机等。

由表4可知,带式压滤机造价最少,性价比最高,但其为半敞开式,卫生条件较差,易损件多,故障较多,本项目设备占地紧凑,不适宜在本项目上使用。板框压滤机脱水后污泥含水率最低,运行稳定,但在脱泥时需要人工辅助,且定期要更换滤布或冲洗,劳动强度及卫生条件亦有一定的局限。离心脱水机避免了传统污泥脱水工艺采用板框压滤机和带式压滤机的不足,特别是在运行管理、环境和占地上具有明显的优势,但由于离心脱水机运行过程中存在噪音大的问题,即便进行相应的隔音措施,其噪音污染亦存在一定的隐患。叠螺脱水机存在场地面积小、投资性价比高等特点,但叠螺机对大的硬质颗粒进行脱水时,硬质颗粒会造成设备的划伤甚至是变形,影响设备运行稳定性。卧螺脱水机运行稳定性好,工艺性强,但其分离的好坏,与物料性质有很大关系。综上,考虑到本项目为应急过渡项目,选用更符合本项目实际的叠螺脱水机。叠螺脱水机的污泥含水率能稳定在75%左右,且避免了其余污泥脱水设备存在的问题,故本设计采用叠螺脱水机。

3工程设计

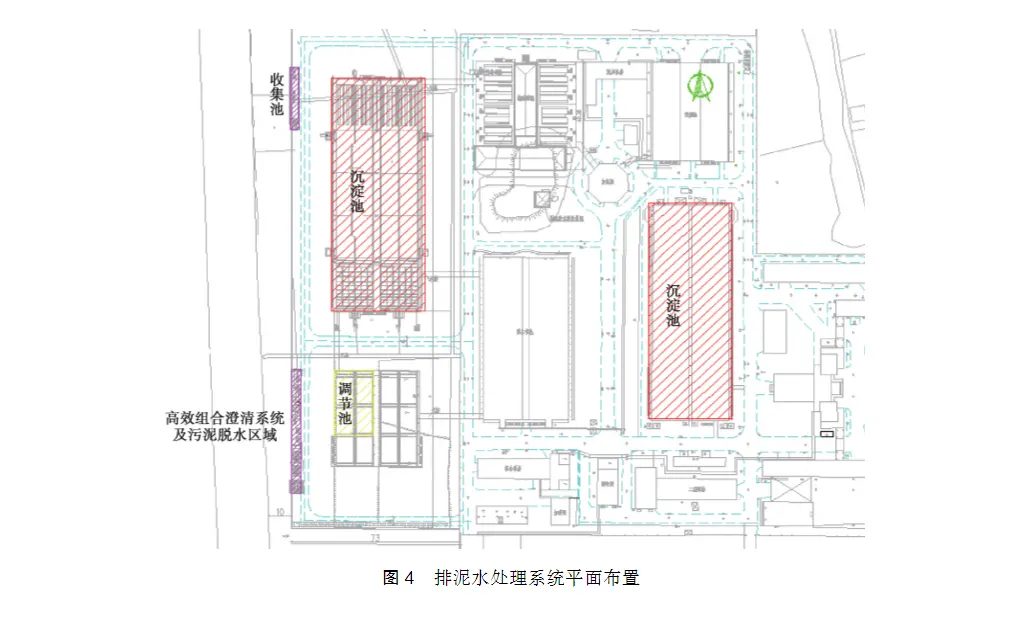

3.1总平面设计远期自来水厂排泥水永久性处理设施建设时,考虑排泥水处理水流的整体方向为自南向北,与现有净水工艺流向保持一致。因此,与水厂远期设计相结合,本工程应急处理系统建于厂区西侧绿地处。该处理系统由排泥水收集调节系统、高效组合澄清系统及污泥脱水储存系统组成,包括收集池、调节池(原生物接触氧化池)、高效组合澄清系统、加药集装箱、污泥储罐、叠螺脱水机、污泥料仓等。其中,收集池建于最北侧用于收集厂区排泥水;高效组合澄清系统及污泥脱水系统建于调节池西侧区域。总图布置方案如图4所示。

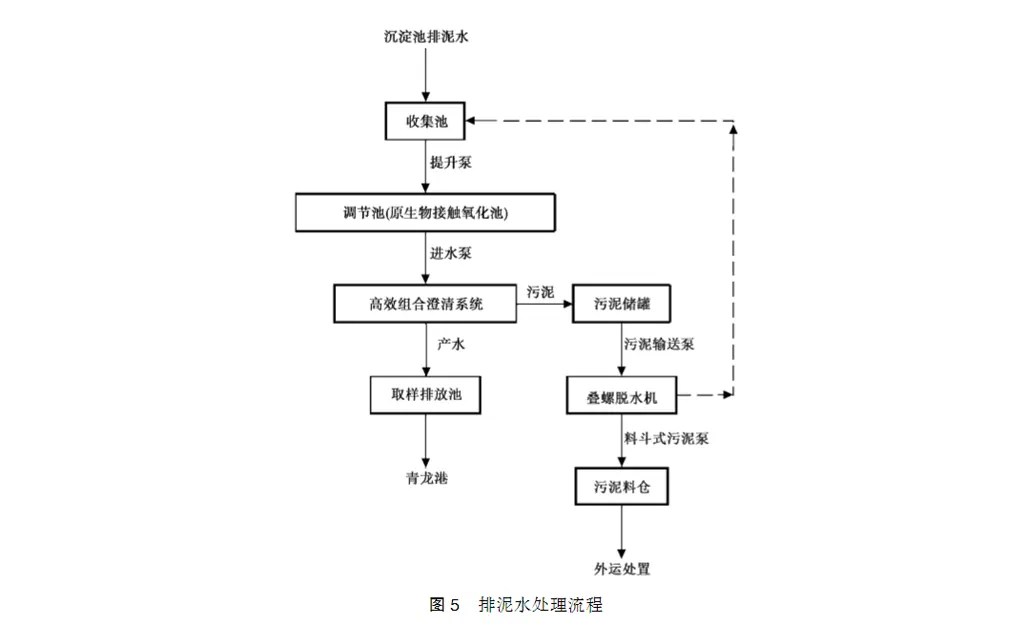

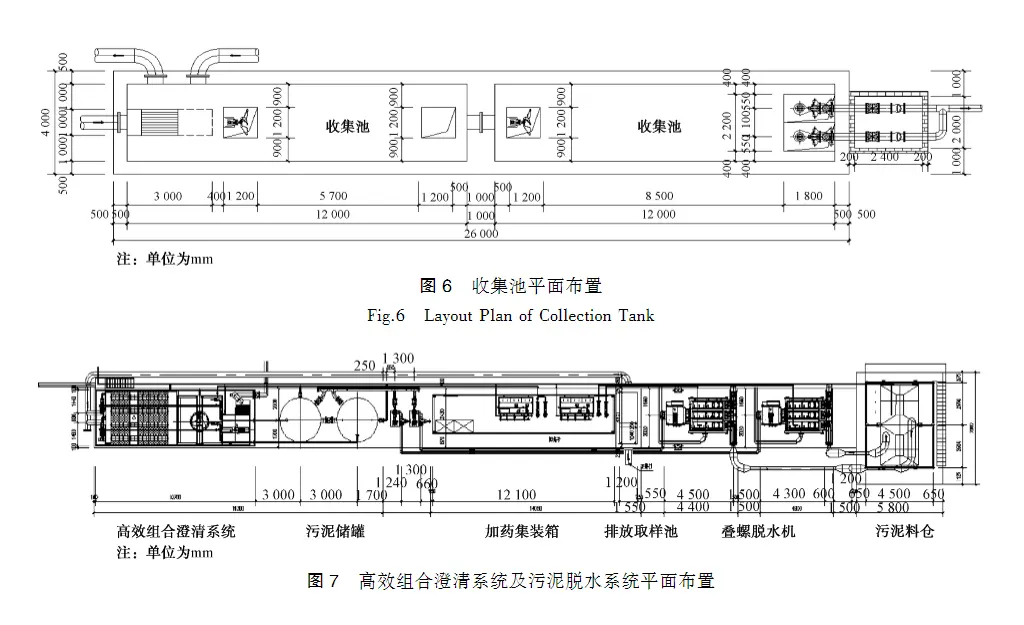

3.2处理工艺设计间歇性排放的沉淀池排泥水汇集于收集池内,通过泵提升后进入调节池中,对水量和水质做适当调整均化后,进入高效组合澄清系统进行进一步处理。处理后的水经过取样排放池进行连续监测后,利用厂区原有排放口排入青龙港河道内。处理后的污泥进入污泥储罐后由污泥泵打入叠螺脱水机进行机械脱水处理,最后对脱水污泥进行外运处置。排泥水处理流程如图5所示,排泥水收集池、高效组合澄清系统及污泥脱水系统平面布置分别如图6及图7所示。

3.3主要工艺参数

3.3.1收集池收集池采用钢结构,分两格,池体通过两根连通管串联运行。单池设计L=12.0m,B=3.0m,有效水深H=3.5m,总高度H=4.0m,总有效容积为252m3。

3.3.2调节池(原生物接触氧化池)调节池利用厂区内现有废弃的生物接触氧化池进行改造。利用两格池体进行调节,现对调节池的容积进行复核计算。单个调节池L=12m,B=8m,有效水深为5?45m,两格总池容为1046.4m3。产生的排泥水量为3000m3/d,调节时间与排泥时间匹配,取调节时间为7.2h,故选取的生化池改造为调节池,池容满足要求。

3.3.3高效组合澄清系统高效组合澄清系统采用一体化撬装式,布置于地面上,池体及框架采用碳钢防腐材质,尺寸为10.6m×3.5m×3.0m。3.3.4取样排放池在河道排放口前设置1座取样排放池,满足排泥水出水需24h连续监测的环保要求。设计尺寸为3.2m×1.2m×2.2m,采用钢砼结构。

3.3.5污泥储罐高效澄清系统产生的污泥进入污泥储罐进行储存及加药搅拌。污泥储罐主体结构采用PP材质。设计两座,单座容积为20m3。

3.3.6叠螺脱水机水厂产生的绝干污泥量为10tDS/d,故脱水机总处理绝干污泥能力要求为10tDS/d;单台叠螺脱水机绝干污泥处理能力为500kgDS/h,故本次设计采用两台叠螺脱水机,运行时间为10h。

3.3.7污泥料仓污泥料仓采用碳钢防腐结构,外部尺寸为7?0m×5.8m×6.0m,料仓出料后直接卸料至车内运输至厂外。

4结语(1)本工程采用一体化集装箱式高效组合澄清系统及污泥脱水系统技术路线,经专家确认合理可行。项目施工完成以来,设备运行效果良好,可有效应急处置本项目水厂沉淀池排泥水,确保出水水质达到《污水综合排放标准》(DB31/199—2018)和泥饼含水率要求。

(2)排泥水处理工艺方案采用高效组合澄清系统工艺,环境卫生好、占地面积小、施工周期短,贴合水厂现状环境要求高、预留排泥水应急处理场地面积小及施工时间紧凑的特点。且运行管理简单、运行费用低,后期在人力及物力方面节约大量费用。

(3)本工程中,沉淀池至收集池的重力流管道作为长久设施建设,在设计时已考虑富余量,可在后期该水厂排泥水永久性处理工程建成后继续利用。

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Plate and frame chamber diaphragm filter presses

Plate and frame chamber diaphragm filter presses