introductory

前海湾是深圳市宝安区的中心区域,河流众多,水系狭小,分布密集,水流由东至西穿过西海堤汇入珠江口,在长约10.5 km的海岸线上由南至北平行分布着15条河道,其中部分河道淤积严重,造成河道断面过流能力不足,无法保证区域行洪及排水要求,局部支流因淤积使水位抬高,致使流域防洪能力降低,易发生洪涝灾害。根据现场踏勘情况,河道水体、底泥“发黑发臭发亮”,部分河道排污口随处可见;部分河流处于半断流状态,露出乌黑的底泥,使得河道以及河岸的景观状况差,不仅影响周边居民的身心健康,也使河滨带地块的土地功能受到制约,严重影响城市的发展,河道清淤迫在眉睫。针对河道整治、管网清淤产生的淤泥处置,目前运用较广泛的方法有填埋、海抛等[1-2],这些处置方法占地面积较大,对周边环境影响较大,对河道底泥进行无害化处理、资源化利用、制成透水砖和垫层颗粒,得到了广泛好评。因此,为实现前海湾片区清淤底泥的资源化利用,减轻周边环境压力,就地新建底泥处置厂对底泥进行处置具有较好前景。但目前国内规模化的河道底泥处理厂较少,可供参考的工艺流程差别较大,各具特色,本研究梳理了前海湾片区底泥处理工程的设计历程,供同类工程设计参考。

1 项目概况

1.1 工程范围本工程污泥来源为前海湾片区9条河流河道清淤工程以及新安片区、西乡片区管道清淤工程,9条河流包括铁岗水库排洪渠、机场内排渠、共乐涌、固戍涌、西乡河、新圳河、新涌、南昌涌和咸水涌。

1.2 设计规模本工程范围内各河道、管网清淤量见表1,河道底泥处理量总计328954 m3,确定河道底泥处理厂设计规模为33万m3。该工程属于临时工程,使用周期为3年。

1.3 工程占地处理本工程占地主要有底泥处理厂,属于临时用地,面积约2万m2。

1.4 余水、余土排放限值余水在正常工况下经废水池回用于调节池调节泥水量,仅在发生事故、检修等特殊情况下排入临近道路市政管网进入固戍污水处理厂进一步处理,余水排入市政管网标准为广东省地方标准。《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准执行。本工程建设目标为实现河道底泥“稳定化、无害化、减量化”,处理后污泥满足深圳市《河湖污泥处理厂产出物处置技术规范》(SZDB/Z 236-2017)中余土基本检测项目限值、污染物控制指标III级标准与限值。

2 河道底泥特征分析

2.1 监测点布设及监测方法本工程委托第三方检测机构对前海湾片区水环境综合整治项目9条黑臭水体治理河道底泥污染物进行监测,监测具体情况如下:2.1.1 监测布点情况共9条河流,分别为机场南排渠、新涌、南昌涌、固戍涌、共乐涌、新圳河、咸水涌、西乡河、铁岗排洪渠。

2.1.2 监测项目

(1)底泥理化指标监测项目:底泥中的有机质、含水率、pH、总氮、总磷;

(2)颗粒分析监测项目:底泥中的颗粒粒径;

(3)底泥重金属总量及浸出毒性监测项目:底泥中的总镉、总汞、总砷、总铅、总铬、六价铬、总铜、总镍、总锌、氟化物(以氟计)、氰化物(以CN计)。

2.1.3 监测时间和频率无雨日,每个采样点检测一次,同步监测底泥污染物总量和浸入毒性。底泥污染物总量监测方法:有机质监测及分析方法采用重铬酸钾-硫酸消解法,含水率采用重量法、全氮采用凯氏法、总磷采用钼锑抗分光光度法、其他监测项目的监测及分析方法均按照《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)要求的方法进行。底泥浸出毒性监测分析方法参照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)。颗粒分析方法按照《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)筛析法。

2.2 监测点底泥理化指标及粒径分析各取样点样品表观性状呈现为黑/棕黄、潮、无根系、多杂物、沙壤土/沙土等特征。由理化指标监测数据可知,河道底泥呈弱碱性,有机质含量低,大部分河道取样点底泥含水率范围为25 %~62 %,其中S8、S13底泥含水率低于20 %,结合现场取样情况黑臭最为严重;S3底泥含水率高于70 %,现场臭气较弱,符合相关研究底泥含水率高低对厌氧过程微生物代谢影响的结论[5-6]。各取样点氮磷差别较大,一般为底泥氮磷含量与河道黑臭呈显著正相关[7],S5、S8、S11、S13污染最为严重,水质差,其氮磷值低于其他取样点较多。通过对新涌(S3)、南昌涌(S4)、共乐涌(S6)、新圳河(S7)、咸水涌(S8)、西乡河(S12)的底泥粒度进行分析,S3、S4、S6底泥粒径主要呈单峰分布,其中S3、S4粒径均主要集中在0.15~0.6 mm、S6粒径主要集中在0.002~0.05 mm;S12粒径分布范围较宽,范围在0.3 mm以上;S7、S8粒径分布较为均匀呈多级分布。因河道底泥有机质含量低,含砂量大,无机质含量高,处理重点在无机质上,有别于污水处理厂污泥处理。

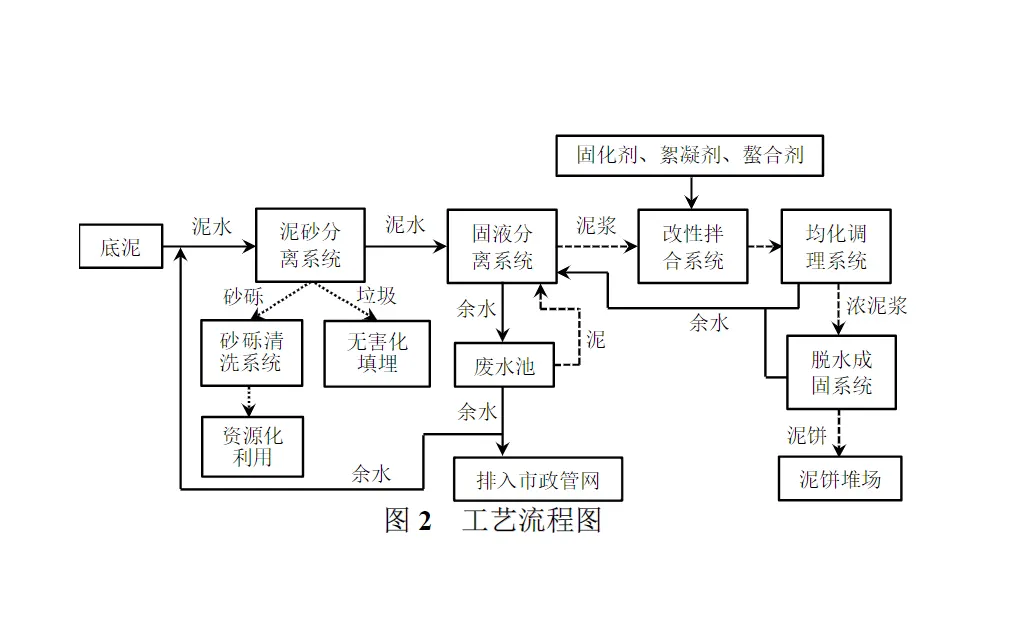

2.3 监测点底泥重金属分析9条黑臭水体河道15个取样点底泥中总镍、总锌、总铜、总铬、总铅污染物总量含量相对较高,但均未超过深圳市《河湖污泥处理厂产出物处置技术规范》(SZDB/Z 236-2017)中余土污染物控制指标III级标准与限值。结合底泥的理化指标分析,底泥pH对重金属的存在形式具有重要影响,弱碱性砂质底泥有利于稳定重金属离子,不易浸出。综上所述,涉及河道底泥主要以弱碱性的大粒径无机砂质,重金属含量虽高但较稳定不易浸出,适合采用“疏浚+预处理+脱水干化+外运”的方式进行处理海湾片区各地区河道和管网清淤的淤泥通过污泥罐车运至河道底泥处理站,卸料在调节池中加回用水稀释,通过安装在调节池前端的粗格栅去除较大块垃圾和石块,然后泥砂浆进入一级沉砂系统(振动筛、泥砂分离设备)除去底泥中的较粗颗粒泥砂(粒径在0.35 mm以上),接着进入二级沉砂池(平流沉砂池)除去较小颗粒泥沙(粒径范围在0.15~0.35 mm),随后进入固液分离系统池进行泥浆沉淀、浓缩,由绞吸船将池体底部含水率约为90 %的清淤污泥泵送至污泥干化系统。通过投加疏水剂和疏水固化剂对泥浆进行调理调质后,进行脱水处理,分离出含水率≤40 %泥饼和余水,泥饼置于堆土厂待资源化利用。余水经沉淀后回用于调节泥量用水,在发生事故、检修等特殊情况下排入临近道路市政管网进入污水处理厂进一步处理。

3河道底泥集中处理流程及设计

3.1 工艺流程选择及说明

3.2 处理构筑物及设备参数设计河道底泥处理设施设计清淤周期为2年,结合设计清淤周期内不降雨天数(其中全年不降雨日占比约0.66)计算得到全年设计每天处理清淤污泥规模为700 m3,设计清淤污泥含水率约为40 %,经调节池调节后含水率调节至95 %,则实际处理污泥量8000 m3/d。本设计主要处理构(建)筑物包括:底泥调节系统、沉砂系统、固液分离系统、贮泥池、底泥脱水系统、污泥干化系统、堆场系统、余水处置系统。

3.2.1 底泥调节系统河道清淤的底泥来料含水率约为43 %,当来料浓度较高情况下,不利于其中无机物质的分离,需要对底泥进行稀释,使其含水率增加至95 %左右,以满足后续处理工艺和设备的要求。在底泥处置最前端设置粗格栅和调节池,粗格栅隔除污泥中较大块状垃圾和石块,调节池起到了稀释调节泥量的作用。当遇到突发情况来泥量较多时,调节池可作为暂时底泥储池。粗格栅和调节池布置合建,1座,格栅部分渠道尺寸为L×B×H=5.5 m×1.6 m×1.4 m,分2格,一用一备,每组设计规模8000 m3/d,调节池平面尺寸L×B=7 m×6 m,有效水深3.5 m。

3.2.2 沉砂系统

3.2.2.1 一级沉砂系统一级沉砂采用一体化沉砂设备进行处理。一级沉砂系统主要由振动筛、泥浆清洁器、泥浆罐组成。主要去除颗粒在0.35 mm以上的泥砂。一级沉砂系统利用机械振荡去除较大颗粒物质后进入泥浆罐,然后通过砂泵将泥浆罐内泥浆泵入到泥浆清洁器中,通过旋流作用除砂。一级沉砂系统采用一体化设备,数量1台,设计规模8000 m3/d。

3.2.2.2 二级沉砂池底泥经过一级沉砂处理后,进入二级沉砂池。二级沉砂池由平流沉砂池和挖斗式+轮斗式洗砂机组成,二级除砂系统主要除去粒径在0.15~0.35 mm范围的砂砾。二级沉砂池采用钢筋砼渠道,数量1座,设计规模8000 m3/d,土建和设备均一次性建成并安装。平流沉砂设计池长12.3 m,尾端设2.0 m储沙坑,宽4.0 m,停留时间为60 s,水平流速为0.2 m/s。

3.2.3 固液分离系统泥浆通过泥砂分离系统后重力流入固液分离系统进行沉淀,固液分离池容积与底泥处理厂处理规模匹配。经过固液分离池沉淀后含水率约为90 %的污泥通过绞吸船泵入后续贮泥池中。固液分离部分采用平流沉淀池设计,对泥浆进行沉淀分离,泥浆由二级沉砂池重力流入沉淀池后,由绞吸船将污泥绞吸送入贮泥池,上清液通过滗水器进入废水池。固液分离池设计规模8000 m3/d,数量1座,土建和设备均一次性建成并安装。固液分离池平面尺寸为L×B=60 m×35 m,有效水深5.0 m,超高1.0 m。

3.2.4 贮泥池设置贮泥池可以调节、缓冲底泥量,有利于调理池和反应池的运转。贮泥池设置两座,池内设潜水搅拌器,避免底泥沉积。

3.2.5 底泥脱水系统底泥从贮泥池进入底泥脱水间,经调理池调理完成后泥浆泵送至污泥干化系统进行泥水分离,污泥干化系统主要设备为双隔膜filter press,泥浆脱水后形成含水率在不高于40 %左右的硬塑状泥饼,硬塑状泥饼通过打散系统打散,以便快速改变底泥黑臭现象,打散后的底泥通过皮带输送机输送至堆料场养护2~3天。

3.2.5.1 调理池A 设置调理池A可以增强絮凝作用,改善底泥的脱水性能。调理池A设置四座,投加聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化铝(PAC),池内设搅拌器,提高调理均匀性,增大反应接触面积,避免底泥沉积。进泥含水率92.0 %,湿底泥体积4000 m3/d,有效深度3.75 m,停留时间2 h,单座调理池平面尺寸为L×B=4.8 m×4.6 m,共4座,并联运行。

3.2.5.2 调理池B 设置调理池B可以增强底泥的脱水和密实性。调理池B设置四座,投加石灰(CaO),池内设搅拌器,提高调理均匀性,增大反应接触面积,避免底泥沉积。进泥含水率92.0 %,湿底泥体积4000 m3/d,有效深度3.75 m,停留时间2 h,单座调理池平面尺寸为L×B=4.8 m×4.6 m,共4座,并联运行。

3.2.5.3 反应池设置反应池可以调节底泥量,有利于调理池反应的进一步进行。反应池设置两座,池内设潜水搅拌器,可以提高反应效率,避免底泥沉积。预留重金属捕捉剂投加空间。干底泥量320 t·DS/d,进泥含水率92.0 %,湿底泥体积4000 m3/d,有效深度3.75 m,停留时间2 h,平面尺寸为L×B=9.5 m×6.0 m。

3.2.6 污泥干化系统通过渣浆泵将反应池内底泥抽送至PASSAL双隔膜压滤机,底泥进过压滤含水率降至40 %左右,出泥由传送设备送至底泥堆场。PASSAL双隔膜压滤机、传送设备各设置三台,同时设置柠檬酸输送泵,反冲洗水泵,空气压缩机等清洗设备清洗压滤机。进泥含水率92.0 %,湿底泥体积4000 m3/d;出泥含水率40.0 %;单台PASSAL双隔膜压滤机尺寸为L×B=17.18 m×2.88 m,H=4.98 m,共3台,并联运行。

3.2.7 堆场系统本工程设计一个泥饼堆场及一个砂堆场,泥饼堆场布置在处置厂西北侧,占地面积650 m2,砂堆场占地面积1245 m2。堆场采用混凝土硬化地面,具有防渗功能,厂内堆土、堆砂应及时运往指定受纳点,保证设计堆场堆高小于1.5 m,坡度小于1︰3。

3.2.8 余水处置系统本工程设计类型为临时工程,余水产生量为8000 m3/d。余水在正常工况下经废水池回用于调节池调节泥水量,仅在发生事故、检修等特殊情况下排入临近市政管网进入污水处理厂进一步处理,余水排入市政管网标准为广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准执行。根据类似工程经验,污泥处置工程余水中污染物主要为SS,上清液SS浓度约为40~80 mg/L,小于广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准SS限值400 mg/L,满足排放标准。余水处置系统设置废水池1座,用于回收固液分离池产生的余水,然后通过潜污泵输送到预处理系统调节泥水量,调节固液分离池出水量与回用水量之间的差额,减少废水对处理构筑物的冲击负荷,同时对余水进行沉淀去除部分SS。废水池有效容积600 m3,有效水深2 m,平面尺寸为L×B=20 m×15 m,停留时间2 h。

4 结语(1)为治理前海湾片区水质黑臭问题,采用河道底泥环保清淤的方式消除河道的内源污染,本工程疏浚底泥含水率高、流动性大、总量多,需处理底泥预估总量约为33万m3,为避免对周边环境造成二次影响,需对底泥进行“无害化、稳定化、减量化、资源化”处理处置。(2)前海湾片区河道底泥主要以弱碱性的大粒径无机砂质为主,重金属含量虽高但较稳定不易浸出,适合采用“预处理+脱水干化+外运”的集中处理方式。(3)本工程底泥预处理采用底泥调节系统+二级泥砂分离系统+绞吸船固液分离系统,底泥脱水采用双隔膜压滤机械脱水工艺,具有缓冲能力强、效率高,脱水底泥物理力学参数较好、环保指标基本能满足要求,是底泥处理处置较优的方法之一。(4)本工程产生的干泥饼约8.40万m3,泥砂分离产生的干净砂清洗后资源化利用(参照《建筑用砂》(GB/T14684-2011)标准);干化后产生的泥饼满足深圳市《河湖污泥处理厂产出物处置技术规范》(SZDB/Z 236-2017)中余土污染物控制指标III级标准与限值,运往余泥渣土受纳场.

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source. Welcome to call us for consultation, technical exchanges, and material experiments.

Plate and frame chamber diaphragm filter presses

Plate and frame chamber diaphragm filter presses