introductory

随着我国经济的发展,城市化水平不断提高,城市用水和污水排放量日益增加,导致市政污泥产量急剧增加,预计到 2022 年底我国市政污泥年产量将超过 6 000 万 t。根据《“十三五”生态环境保护规划》,至 2020 年底,地级及以上城市污泥无害化处置率要至少达到 90%。市政污泥是错置的资源,含有丰富的有机质及氮、磷、钾等营养元素,若处置不当会造成大气、水体、土壤环境污染。按照“减量化、稳定化、无害化和资源化”的处置目标,常见的处置方法包括填埋、焚烧、农用、建筑和工程制品等。脱水是现阶段污泥处置的限制性环节,市政污泥含水量一般超过 90%,在污泥无害化和资源化处理前,必须将污泥的含水量降至低于 60%,污泥制砖或其他建筑和工程材料时,含水率需要降至低于 40%,污泥制肥料或焚烧发电等方面时含水量需要降至低于 30%。因此,快速、高效脱水是污泥处理技术的关键环节。高产量市政污泥的高水分和强流动性导致其运输和处置增加了巨大的经济和环境负担。因此,人们需要对市政污泥进行脱水处理来减少污泥体积和质量,以供后续处理。然而,市政污泥富含亲水物质,如聚丙烯酰胺、聚氯化铝等[7],而且受到污泥颗粒表面带负电产生的静电斥力的阻碍,体积大,不易脱水。传统的污泥脱水主要使用物理和化学方法[9],只能去除 20% ~ 25% 的游离水,而且添加剂会残留金属离子和有毒的有机化合物而造成二次污染。当前,我国积极实施生态文明建设战略,全面加强生态环境保护,号召人民坚决打好污染防治攻坚战,传统的高能耗、易产生污染等污泥脱水措施逐步受到限制,而生态脱水技术因其成本低、节能环保等优点逐渐获得广阔的发展空间,符合我国资源循环利用和可持续发展的要求。本文以市政污泥脱水技术为研究点,剖析当前研究文献,跟踪污泥生态脱水技术的研究热点,在评述的基础上提出微生物技术应用于市政污泥脱水中亟待解决的问题,为市政污泥脱水新技术发展提供参考。

1 市政污泥性质市政污泥是城市水处理厂在自来水、污水等水体处理过程中产生的、由各种微生物形成的菌胶团及其吸附的有机成分和无机成分组成、含水率极高的固体混合物,有机成分来自污水中的多肽、脂类和碳水化合物,无机成分来自土壤颗粒和人工合成聚合物等。按照从水中的分离过程先后,市政污泥通常分为初沉污泥、剩余污泥和消化污泥。初沉污泥是在初沉池中通过重力或气浮去除了废水中 40% ~ 50%的固体得到的污泥;剩余污泥是经过二次沉淀池排出的污泥,由微生物、蛋白质、多糖以及未降解的有机和无机物质组成,含有大量氮、磷、有机质营养物质以及重金属、病原体、寄生虫等有毒有害物质;消化污泥是在消化池中经过好氧消化或厌氧消化,去除残留悬浮固体和养分而产生的污泥。市政污泥呈胶状液态,含水率可达 99%,其性质主要受水质和处理工艺影响,表征其性质的指标主要有含水率、理化性质、胞外聚合物(Extracellular polymeric substance,EPS)含量、脱水性能等。与脱水性能密切相关。降低污泥 pH,能够有效破坏絮凝物,降解 EPS 释放自由水、表面水和结合水,提高脱水性能。污泥有机物含量高影响胶凝性能,导致高孔隙率和低黏结强度,脱水困难。EPS 是微生物分泌具有黏性的凝胶状高分子聚合物,主要成分为蛋白质、多糖、腐殖酸等物质,其高亲水性使污泥具高黏弹和可压缩性,影响污泥脱水。Zeta 电位(Zeta potential)表征污泥表面电荷量,Zeta 电位越高,污泥絮体越稳定,脱水性能越差。污泥脱水性能与挥发性固体含量密切相关,污泥中小胶体颗粒合并成大黏结性聚集体,增加颗粒粒径,提高脱水性能。过滤比阻(Specific Resistance to Filtration,SRF)和毛细吸水时间(Capillary Sop Time,CST)是污泥脱水性能的公认参数,SRF 是表征污泥过滤特性的综合指标,SRF 值越高 ,污泥越不容易脱水;CST 值表示污泥保留水分的能力强弱,CST 值越小,污泥可脱水性能越好。

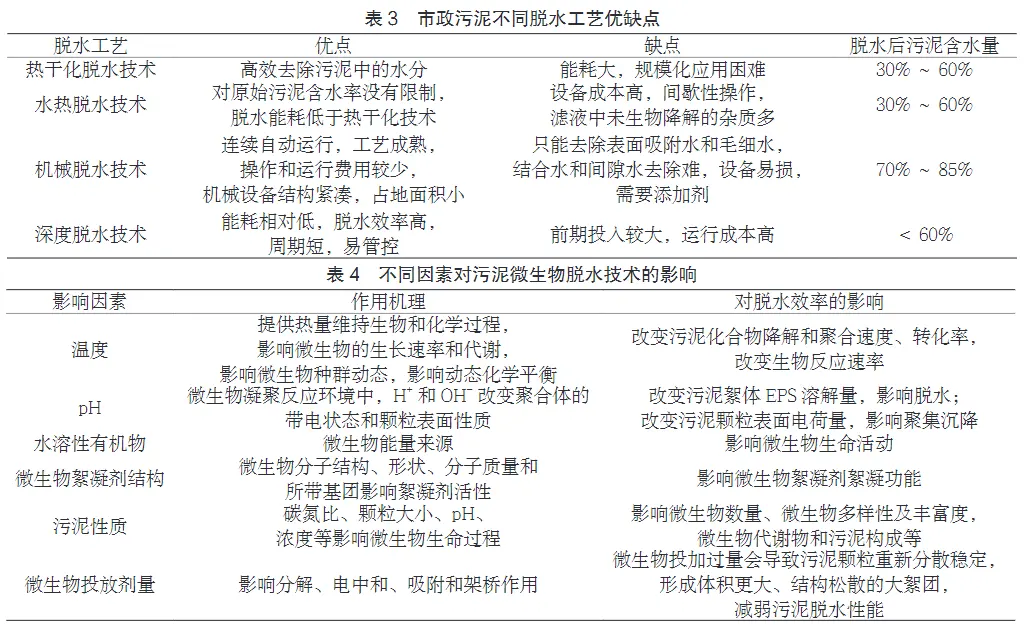

2 市政污泥常规脱水技术市政污泥不同脱水工艺的优缺点如表 所示。

2.1 热干化脱水技术热干化脱水技术因其高效和易控的优势成为污泥脱水采用最广泛的方法。通过热介质加热污泥蒸散水分,脱水干化后的污泥性质稳定,呈颗粒或粉末状,减量化效果显著,污泥中绝大部分病菌、虫卵等微生物可被杀灭。热干化脱水技术主要包括电能干化法、蒸汽干化法[34]、太阳能干化法[35]等。电能干化法存在能耗高、效率低的缺点,不适于用电紧张、泥量大的水处理厂,同时需要高温高压脱水设备,者也限制了其工业规模[17];蒸汽干化法利用蒸汽热能,经过换热器壳层进行热交换,具有效率高、操作弹性大、稳定性好、能耗较低的优点,目前被广泛应用[34];基于太阳能利用的太阳能干燥法,借助传统温室干燥工艺,但是受限于太阳辐射的不稳定[36]。热干化过程中,氨气等有害气体挥发易造成大气污染。因此,热干化法的脱水技术在能耗、生态和环保方面具有一定的局限性。

2.2 水热脱水技术污泥水热脱水技术,是在密闭压力容器中120~240 °C的温度下进行污泥热水解脱水的技术[38]。水热处理过程中,EPS 溶解或分解释放其结合水,细胞壁破坏溢出细胞内水,并将难降解有机物质转化为易降解物质,提高其生物降解性。研究显示,180 °C 水热处理 30 min 即可改善污泥的脱水性,压滤后含水量从 85% 降低至 33%。水热处理过程中,水热温度和反应时间[42]对污泥脱水有显著影响。污泥中的水作为水热反应介质,进一步将污泥中有机物转化为甲烷和氢气等清洁能源,提供产生热源的原料,但副反应形成焦炭和焦油限制了该技术的实际应用。水热炭化期间,污泥表面炭化产生的碳氢化合物会生成疏水基团,增强了脱水性能。与热干化脱水技术相比,水热脱水技术综合能耗显著降低。

2.3 机械脱水技术机械脱水技术是通过对污泥两侧施加压力,强制性地将污泥固液分离的脱水方式,有过滤法和离心法。过滤法常用的机械有真空过滤机、板框压滤机和带式过滤机,离心法常用高速沉降离心机脱水,其中转筒离心机和带式过滤机作为污泥脱水的主要机械在国内外得到广泛应用。带式过滤是将污泥输入连续转动的两块滤布之间,通过滤布的张力和压力实现泥水的分离,脱水后污泥的含水率可降至 80%;优点是可以连续自动运行,操作和运行费用比较少,缺点是受污泥性质影响较大,需要投加聚合物。离心法是利用污泥颗粒与水分的密度差异,在离心力的作用下实现泥水的分离,污泥含水率可降至低于 75%;该方法使用机械设备结构紧凑,占地面积小,缺点是设备易损坏且运行费用高。机械脱水能耗为热干化脱水的 3% ~ 5%。由于污泥高电荷的 EPS 与水分子结合形成稳定的凝胶状悬浮结构,机械脱水技术不能达到理想的脱水效果,脱水后含水量仍高达70% ~ 85%。机械脱水需要对污泥进行预处理,例如,添加氯化铁等有毒的高酸性化学物质[46],同时机械脱水需要不断优化和开发新型设备,以达到低成本、高效、深度脱水效果。

2.4 深度脱水技术深度脱水技术脱水效率高且能耗低,是目前应用相对广泛和成熟的污泥减量化措施,分为前期调理和后续脱水两部分。首先,调理污泥,释放污泥中的自由水、间隙水、表面水及部分结合水,改善污泥脱水速率和过滤性能,污泥含水率可降至低于 50%;后续脱水工艺主要是通过机械脱水或热干化法等进一步降低污泥含水率。相较于污泥直接热干化技术或机械脱水技术,深度脱水技术能够大幅降低能耗,提高脱水效率。深度脱水技术前期调理分为物理调理法、化学调理法和生物调理法。物理调理法是经过外加能量等方式来改变污泥的结构及性质,破坏絮体、胶体等结构,提高污泥的脱水性能,例如,利用超声波破坏污泥絮凝结构,改善其沉降和脱水性能,使污泥颗粒结块并增加粒径。化学调理法是添加化学调理剂(混凝剂、助凝剂)打破污泥中原有电荷分布,减弱颗粒间斥力,减少水分吸附等方式,提高污泥脱水性能,包括加酸、加碱和氧化处理技术等。电化学芬顿(Electro-Fenton)氧化处理可降解 EPS,降低蛋白质含量,释放细胞中结合水,提高污泥脱水性能[。零价铁与自身氧化形成的 Fe3+构成支架将污泥絮凝物聚集成大且致密颗粒,提高污泥过滤性能。化学调理法原料易得、操作简单,应用范围比较广,但污泥处理后产生废水生物降解难。生物调理法是利用生物源物质或者生物体,改变污泥胶体结构和化学物质,提升污泥沉降性能和脱水性能。生物源物质包括纤维类絮凝剂、微生物多聚物絮凝剂等;生物体主要为污泥土著微生物或者补充外源微生物。生物调理法包括微生物絮凝、生物浸提等技术,具有能耗低、工艺简单、实用性强和环境友好等优点,但目前研究不深入,处理成本高。

3 市政污泥微生物脱水技术

3.1 微生物絮凝技术用于污泥脱水的无机凝结剂和有机合成高分子絮凝剂,特别是基于明矾和聚丙烯酰胺为原料的絮凝剂,金属离子残留和有毒的有机单体易引起二次污染。微生物絮凝剂(Microbial Flocculant,MBF),是微生物代谢过程合成的聚合物[55],具有高效絮凝作用[56],是一种安全、高效,能自然降解、无二次污染的水处理剂和污泥调理剂。污泥中的小悬浮胶体在絮凝过程中通过电荷中和与桥接作用形成大絮凝物,增加污泥脱水速率和固体含量 , 改善沉淀和脱水性能[57]。研究显示,微生物絮凝剂对污泥pH、盐度等条件具有良好的适应性[58],脱水效果显著优于硫酸铝、聚合氯化铝等无机絮凝剂,同时具有成本低廉、易生物降解、无二次污染等优点[59],而且能够显著提升 CaO2等单一化学絮凝剂的脱水效果。

3.2 生物酶脱水技术生物酶脱水技术是通过投加蛋白酶、纤维素酶等改善污泥脱水性能,被认为是提高污泥生物降解性的有效预处理措施。生物酶可以识别多糖以及糖类复合物,酶处理后,污泥可以释放高分子聚合物,提高自身脱水性能。特定的酶针对一种底物具有高效的催化作用,单一酶的低环境适应性限制了其应用效果,复合酶溶解效果优于单一酶。酶处理污泥释放大量 EPS,形成较疏松的絮状结构,有利于絮凝剂加速固体物质沉降。生物酶来源广泛,价格低廉,处理成本低,对环境友好,不会给环境带来二次污染,具有较大的应用推广空间。

3.3 生物干化技术生物干化是将有机物耗氧分解产生的热量用于干燥污泥过程,已被用于干化各种废弃生物质,如城市固体废物、纸浆和造纸污泥、污水污泥等,被认为是市政污泥病原体消除、污染物降解和水分脱除最有潜力的方法。微生物呼吸产热提供脱水驱动力,生物干化能发挥高效能的重要因素之一是具备逐渐演替的高效稳定微生物群落[68]。市政污泥添加含水率低且结构疏松的木屑、树皮、秸秆类的辅料,改变污泥含水率高、质地黏稠、透气性差的特性,满足微生物发酵对氧的需求[69],提高微生物呼吸作用,产生热量,蒸散污泥中的水分。微生物的呼吸作用和自溶作用促进污泥中有机物矿化为有效植物养分,减少污泥利用二次污染问题。生物干化市政污泥最大限度杀灭病原菌,所需周期维持在 10 ~ 25 d[71]。这样大幅提高污泥脱水性能,实现半干化脱水(污泥含水率≤ 60%),脱水滤液水质好,泥饼有机质和热值高、养分损失少,可转化为可再生固体燃料、植物用基质等,实现资源利用最大化。

4 市政污泥微生物脱水技术面临的问题

4.1 成本相对较高污泥脱水是污水处理过程中资源消耗最大的环节,占污水处理总运营成本的 50%[74]。现阶段已发现了很多用于污泥絮凝、沉降和脱水的微生物菌种,相较于化学添加剂,但其微生物源添加剂成本高、效率低,微生物源添加剂廉价生产为目前该领域研究的重点,例如,利用农业固体废弃物水稻秸秆、甘蔗渣等作为生产微生物添加剂的培养材料。

4.2 影响因素多微生物脱水技术主要依靠微生物的生命过程及其代谢物,污泥性质、环境温度、环境 pH、微生物投放剂量、水溶性有机物等都会影响微生物活力。表 4 列出了不同因素对污泥微生物脱水技术的影响,最广泛使用的硫和铁氧化细菌为嗜酸性细菌,对污泥初始 pH 依赖性强;微生物絮凝剂热稳定性较差,对温度比较敏感,在处理过程中,随着污泥温度的变化,其絮凝活性显著变化;单株功能菌株往往和其他菌株存在正向或者负向的协同作用。现阶段,微生物脱水技术存在功能微生物复配手段单一、复配方法不成熟、产品运行不稳定等问题,更稳定、高效脱水的功能微生物产品是当前研究热点。

4.3 脱水周期长、效率低微生物源添加剂种类多,但适用范围窄,难以完全沉淀和降解,普遍存在反应周期长、处理效率低的缺点,限制了基于微生物技术的污泥脱水技术的发展。生物干化技术中,微生物快速产热需要调节污泥基质碳氮比、含水量、通氧参数、温度,选用专用微生物菌种等,现阶段缺乏系统的研究,严重限制微生物脱水技术普遍应用。

5 结论本文总结了市政污泥脱水技术的研究现状,重点分析了基于微生物技术的市政污泥脱水技术的机理、影响因素及面临问题,关注市政污泥脱水效率的提高途径、常规脱水技术的开发、微生物技术优势和缺点。当前,市政污泥脱水技术的理论研究集中在提高脱水效率方面,没有充分考虑技术成本和能耗,导致污泥脱水的生产实践远远落后于理论研究,市政污泥常规脱水技术中取得较好经济、社会、环境效益的并不多,在脱水设备研发、降低热干化能耗、减少环境污染等方面需要进一步完善,从而促进其产业化和规模化应用。与市政污泥常规脱水技术相比,微生物脱水技术更节能、无污染、更易操作与运行,但存在成本高、微生物培养复杂、周期长等问题,需要开展更多微生物脱水技术的研究。当前,人们要积极开发市政污泥微生物脱水新技术并进行成果转化,并将其应用到实际生产中,这是今后市政污泥脱水技术的发展趋势。未来,人们要重点从三个方面开发市政污泥脱水技术。一是高效污泥脱水微生物(源)产品。要依托生物技术的发展,开发稳定性高、实用性强、适用范围广的高效微生物菌剂及其相关产品。二是基于微生物应用的高效脱水工艺。市政污泥前期调理需要应用微生物技术,人们要开发操作简单、脱水周期短、安全高效、后续污泥处置成本低的脱水工艺。三是基于微生物技术的复合工艺。要将微生物脱水技术和物理、化学脱水技术相耦合,研究复合工艺的脱水机理和最优脱水条件,实现优势互补。

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Plate and frame chamber diaphragm filter presses

Plate and frame chamber diaphragm filter presses