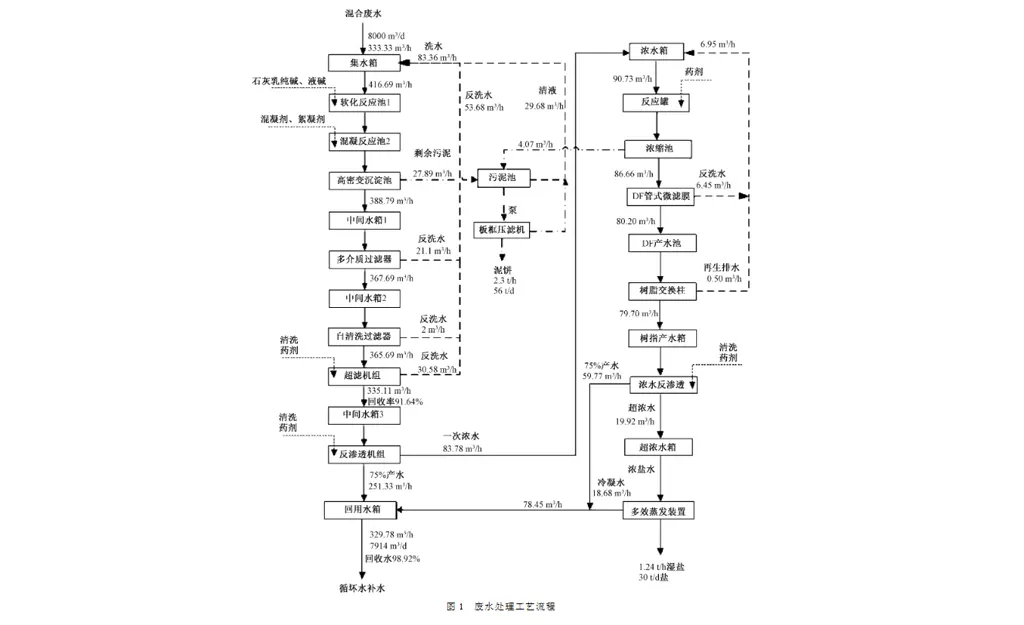

introductory

随着各国对污水治理的日益重视和城市污水处理厂不断新建,污泥的产量不断地增长,污泥的快速有效处理已经刻不容缓。污泥具有含水率高、含有大量病原体和微生物等有害生物、重金属及有机物含量高等特点,若在排放前不经处理,则会对环境造成二次污染。通常情况下,污泥处理所需费用高达整个污水治理厂建设和运行费用的50%~60%,因此,污泥的处理面临着巨大的挑战。污泥的处理原则是实现污泥的减量化、稳定化、无害化和资源化,其中,污泥减量化无疑是污泥后续处理的关键及污泥处置的重点[3]。污泥减量化可有两种途径,一是减少污泥中有机物的含量,二是降低污泥的含水率。无论从技术还是资金方面来说,第2个途径较第一个途径简单易行,容易实现。污泥脱水的目的是除去污泥中大量的水分,从而缩小其体积,减轻其重量,以利于污泥的运输和进一步处理。有研究显示,如果将污泥含水率从99.3%左右降到60%~80%,其体积可降至原体积的1/10~1/15,大大地减少了污泥外运的费用及进一步处理时产生的渗滤液量。时至今日,虽然污泥脱水理论和技术都取得了较大发展,但污泥脱水仍然是污水治理工程所面临的一大技术性难题。本文从理论和技术2个方面归纳总结污泥脱水的发展特点和存在的问题,从排水通道的角度重点分析了污泥脱水的微观过程,认为污泥脱水的微观研究不能将污泥固体颗粒与水分隔开来,而应该以排水通道为“纽带”将之视为一个整体,污泥脱水的微观研究应该注重从排水通道的角度去分析其淤堵机理。随后着重介绍了国内外污水处理厂的污泥脱水现状,并基于多场联合作用阐明污泥脱水的本质、理论核心及技术核心,最后在总结了污泥脱水现状的基础上指出未来的研究与发展方向。

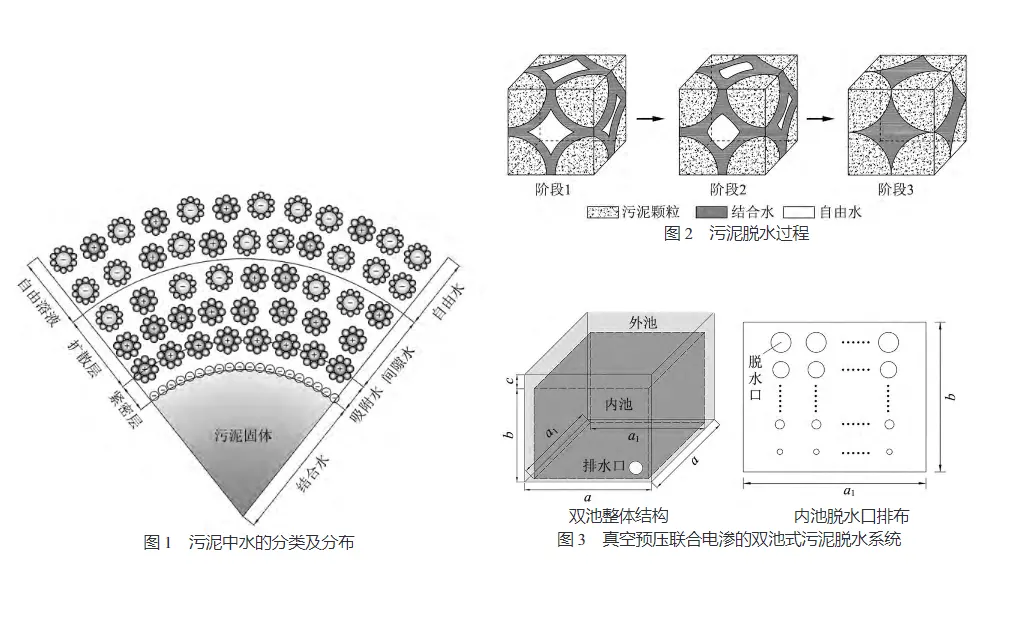

1污泥脱水理论及技术研究污泥的脱水是一个固-液分离过程,其基础理论是在过滤、渗透、沉积等理论的基础上发展起来的。污泥脱水的理论研究始于20世纪30年代。20世纪30-60年代,污泥脱水的理论研究主要在于基本理论的创立,具体表现为基本概念的提出、脱水模型的建立和修正。意识到只依靠机械外力脱水污泥难度大且效果不理想,提出了助滤的概念。后来出现的絮凝脱水、超声波脱水、电渗析脱水等技术,本质上都属于助滤的范畴。20世纪70-90年代,学者们逐渐将研究焦点从脱水模型转向污泥的物理化学性质,并在物性分析的基础上探讨污泥脱水性能的影响因素,同时污泥调理改性技术开始发展。污泥的物理化学性质如固体颗粒的尺寸、形状、成分等受到了广泛关注。在污泥物性研究基础上,基于物理、化学及生物的污泥调理改性技术开始发展。但该时期的污泥调理改性研究停留在追求污泥脱水性能及效率在宏观上的改善,缺乏微观尺度上的调理改性机理分析。20世纪90年代开始,在污泥调理改性技术不断发展的基础上,电渗技术、絮凝技术和超声波技术等受到关注。机械脱水替代自然干化成为污水治理厂的主要脱水技术,但由于传统的机械脱水方法效果不理想,新技术又有诸多缺陷不能及时克服,不少学者试图从微观尺度去解决难题,污泥中水的研究越发受到重视。实际上,早在1956年,就提出将污泥中的水分成自由水和结合水2种,但这样简单的分类显然不能满足污泥脱水的研究。根据污泥固体颗粒与水的接触关系将污泥中的水分成自由水、间隙水、吸附水和结合水4类(见图1)。在接下来的20年中,许多学者对污泥中的水进行了一系列理论及测试手段的研究,取得了大量成果,概括为几个方面:污泥中水的分布特性,结合水含量测试技术,结合水对污泥脱水性能影响。基于前人关于污泥中结合水的研究,一些学者以结合水为“桥梁”来改善污泥脱水性能,取得了良好效果。污泥的脱水与软土的固结排水在本质上有异曲同工之处,已有人关注到软土固结排水过程中其微观结构的变化特征,而在污泥中此类研究还处于空白,从而导致对污泥脱水及其淤堵机理理解不够深入,这也是真空预压法广泛用于软土地基处理,而极少用于污泥脱水的原因。实际上,污泥脱水是一个污泥中的水在外力驱动下克服淤堵从排水通道排出的过程,简化模型如图2所示(便于讨论,认为污泥固体颗粒为球状且不可压缩,将污泥中的水分为自由水和结合水)。

随污泥脱水的进行(阶段1→2→3),自由水不断排出,同时排水通道也在不断变化,相应地,每个阶段的淤堵机制也不一样。阶段1:排出的水主要为自由水,颗粒之间呈连通状态的自由水作为排水通道;阶段2:颗粒之间的自由水不再相互连通,排水通道的形成需要突破结合水的束缚,脱水难度较阶段1增大,该阶段有少量的结合水随自由水排出;阶段3:污泥中只剩下结合水,结合水的排出不仅要克服自身的束缚,还受固体颗粒的影响。虽然实际情况并不能完全由上述的简化模型说明,但该模型表明污泥脱水的微观研究不能将固体颗粒和水分隔开来,而应该以排水通道为“纽带”将之视为一个整体。目前,研究者们往往将焦点集中在污泥絮体的特征、水的分布特征及含量测试、通过污泥调理改性手段降低结合水的含量等,缺乏对污泥脱水过程中污泥颗粒和水(尤其是结合水)的整体微观分析及脱水机理探讨,如脱水过程中排水通道的变化、脱水过程中的淤堵机理及改善途径等。导致许多学者在研发新型脱水技术或设备时,往往只注重宏观上的脱水程度和脱水效率,缺乏基于污泥中固体颗粒与水微观分析的淤堵机理研究,没有从本质上解决污泥脱水难的问题。进入21世纪后,围绕“污泥深度脱水”这一主题,机械脱水技术得到不断完善和改进,电渗脱水技术进一步发展,基于物理、化学及生物技术的污泥调理改性手段成为研究热点。在该时期,多技术的联合使用受到关注,形成了许多以机械脱水为核心的多手段联合技术。在室内污泥机械脱水装置上施加电场,结果发现由于电场的作用,污泥中水分的去除率提高了10%~24%。研究了电磁场和化学调理后污泥的脱水性能,结果表明,二者联合调理污泥的效果要优于单独调理,说明磁场对污泥脱水性能有改善。则利用滤饼模型从理论上分析了磁场和压滤改善固 – 液分离效果的机理,并指出磁场增强压滤这一技术具有很大的应用潜力[37]。国内一些学者研究了不同污泥调理改性技术的联合使用,如超声波与絮凝剂、冷融调理与化学调理等[38-39]。邓立新利用真空桶对污泥进行脱水,并在污泥周围和中部分别安置放电电极以形成环形电场,初步论证了真空预压联合电渗脱水污泥的优势[40]。汤连生等人在此基础上进一步设计出真空预压联合电渗的双池式脱水系统,实现“内池脱水,外池排水”。如图3所示,整个脱水装置分为内池(a1×a1×b)和外池(a1×a1×(b+c))2个部分,外池底部设有排水口用于连接真空泵和排水,高出内池的部分用作系统密封,在内池底部和侧壁安置网状放电电极,同时在4个侧壁上设计“上大下小”的脱水口(其位置和大小与放电电极相对应),该系统通过改变放电电极的接入方式,实现电流场和渗流场的改变,从而使得污泥脱水更彻底,再者,侧壁脱水口“上大下小”的设计方式充分利用了污泥的自重浓缩脱水,同时避脱水口处滤布受力不均的情况。随后汤连生及其研究团队将热水解脱水和闪蒸技术联合,也取得了不错的效果。但在脱水设备的产业化上存在不足。总体上讲,污泥脱水的多技术联合使用本质上属于多场的联合作用,已取得突破性进展,但是,其脱水系统及设备的研发方面目前还处于进一步探索和优化阶段。概括来说,污泥脱水理论及技术的研究大致经历这样的发展趋势:从理论脱水模型到实际脱水设备、从宏观脱水效率到微观机理分析、从污泥物性影响脱水性能分析到污泥调理改性研究、从单一技术到多技术的联合。虽然取得了可观的理论成果,但缺乏与污泥的脱水实践联系,污水处理厂广泛采用的机械脱水方式已经无法满足更有效的污泥处置方式,新型技术虽然具有很好的应用前景,由于种种原因还未能得到广泛应用。

2污水处理厂污泥脱水现状

20世纪80年代以前,各国都不太注重污泥的处理,污泥脱水主要采用自然干化。随着城市化的发展,污泥产量剧增,各国开始重视污泥的脱水处理,机械脱水逐渐代替自然干化成为主要的污泥脱水方式。近年来,污泥处理与处置过程中环境问题的凸显和对低成本低能耗的追求,各国愈发注重污泥的减量化和稳定化,这无疑对污泥脱水提出了更高的要求。然而,污泥脱水实践远远落后于理论研究,进入21世纪以后,这种现象异常明显。虽然各国的污水处理厂均设置了较为完善的污泥脱水设施,摆脱了初期的干化场和干化塘,但机械脱水仍然占据主导地位,污泥的成分、结构复杂,直接进行机械脱水往往达不到预期的处理效果。虽然电渗脱水、超声波脱水和絮凝脱水等新技术已经得到论证,但是由于造价和实施不便等原因没能广泛推广运用,并且我国污泥处置起步较晚,无论是制度还是技术都落后于发达国家。在国内,污泥脱水主要存在以下问题:

1)重水轻泥。我国污水工程发展过程中长期存在“重水轻泥”的情况[47]。大部分污水处理厂缺乏快速有效的污泥脱水设备,仅仅将污泥进行简单浓缩处理后便外运,并未达到减量化、稳定化要求。

2)脱水效率低,深度脱水工艺过于复杂。工程实践已经表明,传统的机械脱水已经远远无法满足脱水要求,新型脱水技术(热水解、超声波、磁场、电场等)的引进又需要污水处理厂支付高昂的费用,且操作复杂[48]。然而,企业化经营模式导致追求最大的经济效益成为污水处理厂的根本目的。污泥脱水现状与污泥脱水要求之间存在很大差距,所以利用低成本、广泛运用的技术实现高效脱水污泥将是未来城市污泥脱水的有效出路。

3)污水处理分布化与污泥处理集约化矛盾加深,实现污泥的快速有效脱水迫在眉睫。胡维杰从工艺衔接的角度指出污泥处理与污水处理应为一个有机的整。实际上,无论在效率还是模式上都应该注重污泥处理与污水处理的有效衔接。首先,污水处理效率远远高于污泥处理,通常情况下,污水处理只需要短短数小时,而污泥处理则耗时几天,甚至几个星期。所以,污水处理和污泥处理是隔离开的。其次,随着污水处理厂的小型化和分布化,单个污水处理厂产生的污泥将相应减少,污泥集约化处理模式成为首要选择[52]。这就需要在污水处理厂引入快速有效的脱水技术,以达到降低污水处理厂运营成本,同时又满足污泥减量化、稳定化的要求。纵观国内外污水处理厂的污泥脱水现状,可以得知污泥脱水的生产实践远远落后于理论研究,主要由以下2个原因导致:

1)理论研究往往集中在脱水效率、环保等方面,缺乏考虑技术成本和能耗,而污水处理厂的企业化运作模式导致许多企业忽视污泥治理,更别说污泥脱水了,导致一些看似完美的技术沦为空谈;

2)许多污泥脱水技术虽然可行,但大多局限于理论分析和模型实验论证,很少结合污水处理厂的污泥脱水需求开展现场实验。

3多场联合作用污水处理厂处理Sludge Filter Press脱水的典型流程是:污泥→预浓缩池→机械浓缩→机械脱水→泥饼。无论选用何种脱水技术,污泥脱水的本质就是通过特定的脱水设备实现固 – 液分离,在高含水率的浓缩污泥上施加作用场以得到低含水率的目标污泥。笔者认为,污泥脱水的理论核心是作用场之间以及作用场与污泥之间的相互作用,其技术核心是合理高效的脱水设备。从上述污泥脱水研究现状及特点可以发现,人们对理论核心的重视程度远远超过技术核心。目前,用于污泥脱水的作用场主要包括应力场、温度场、电场、化学场和磁场等。在以上作用场中,应力场在现有污泥脱水技术中处于核心地位,而温度场、电场、化学场及磁场多处于辅助地位,其中化学场和磁场常应用于污泥深度脱水的预处理阶段。应力场具有获取容易、实施简便等优点,也是人们最原始的脱水办法,例如污泥在自重下排水固结(重力浓缩)、机械脱水等属于应力场的作用,而污泥自然干化则属于温度场的作用,电场作用脱水则是过去20年研究最多的技术。但在单一场作用下污泥的脱水效率太低,无论是脱水时间还是脱水效果,往往不能满足污水处理厂的实际生产需求,这就需要应力场与其它作用场的联合作用。然而,现有理论、实验研究多集中于不同技术的联合使用,而对场与场的相互作用缺乏更透彻的理解,污泥脱水过程中多场的耦合作用研究几乎处于空白,所以未来污泥脱水研究的关键在于如何创新脱水设备以充分发挥各个作用场的优势。并且许多研究成果还停留在理论上的可行性,缺乏与污泥脱水实践结合,也很少注重基于理论的污泥脱水设备研发与创新。

4结 语经过不断发展,污泥脱水已经摆脱了早期的自然干化,在理论及技术上都取得了较大的进步,机械脱水不断完善,电渗技术、絮凝技术、超声波技术及其它污泥调理改性手段受到广泛关注和研究。由于成本、施工等因素,目前国内外污水处理厂的污泥脱水方式仍以机械脱水为主。但机械脱水无法满足更有效的污泥处置。所以,污泥脱水研究的重要内容就是要改变“脱水实践严重落后于理论研究”这一现状。无论选取何种脱水技术和设备,污泥脱水的目的是实现污泥的减量化,其本质是通过特定的脱水设备实现固 – 液分离,在高含水率的浓缩污泥上施加作用场以得到低含水率的目标污泥。脱水过程的理论核心是作用场之间以及作用场与污泥之间的相互作用,其技术核心是合理高效的脱水设备。已有的污泥脱水理论和实验研究多集中在多技术的联合使用,而缺乏对污泥脱水过程中多场的相互作用进行透彻的分析,并且现有研究对污泥脱水理论研究的重视程度远超过脱水设备的研发。所以未来污泥脱水的关键是基于多场联合理论创新污泥脱水设备以充分发挥各个作用场的优势。现有污泥脱水理论研究多集中于追求宏观上的脱水效率,而对污泥脱水的微观机理分析不够透彻,从而导致不能从本质上解决污泥脱水难的问题。实际上,污泥脱水是水在外力驱动下克服淤堵从排水通道排出的过程,随着脱水过程的进行,排水通道及相应的淤堵机制都会发生变化,所以污泥脱水的微观研究应该注重从排水通道的角度分析其淤堵机理,这也是污泥脱水未来的重要研究方向。污泥脱水理论及技术经历了从理论脱水模型到汤连生等,污泥脱水研究现状与新认识实际脱水设备、宏观脱水效率到微观机理分析、污泥物性影响脱水性能分析到污泥调理改性研究、单一技术到多技术联合使用的发展,取得了大量研究成果。实践已经证明,单一技术或设备无法满足生产的要求,多技术的联合使用已经成为研究热点。总体上讲,多技术联合使用本质上属于多场的联合作用,已取得突破性进展,但是,其脱水系统及设备的研发方面目前还处于进一步探索和优化阶段。由于成本、施工等因素,因此污水处理厂的污泥脱水实践严重落后于理论研究,还存在“重水轻泥”、脱水效率低下等问题。从而导致许多新型污泥脱水技术沦为空谈,所以利用低成本的、广泛运用的技术高效脱水污泥将是城市污泥脱水实践的有效出路,而如何实现新型技术的产业化成为未来污泥脱水研究的重中之重。污水处理分布化与污泥处理集约化矛盾日益加深,如何在污水处理厂引入快速有效的污泥脱水技术亟待解决。

Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Plate and frame chamber diaphragm filter presses

Plate and frame chamber diaphragm filter presses